本科生教育

本科生教育

迎评促建 学院巡礼 | 材料科学与工程学院

发布时间:2025-06-26 发布:[材料科学与工程学院] 阅读:0次

01

学院基本情况

中国地质大学(北京)材料科学与工程学院前身是合并北地初创时期的工艺岩石与实验岩石研究室、矿物晶体结构与晶体化学研究室、宝石教研室、物理教研室、化学教研室、化学分析室组建的材料科学系,始建于1993年,1999年更名为材料科学与工程学院。从2020年起,学院实行材料类大类招生,现有材料科学与工程、材料化学、材料物理、新能源材料与器件4个本科专业,新获批的矿物加工工程专业将于2025年开始招生。其中材料科学与工程专业是国家级一流专业,材料化学专业是北京市一流专业。学院拥有“材料科学与工程”博士后流动站、一级博士学位授权点、一级硕士学位授权点以及材料与化工专业博士和专业硕士学位授权点,形成了本、硕、博以及博士后完整的人才培养体系。目前招生规模本科生约225名、硕士生约140名、博士生约55名。

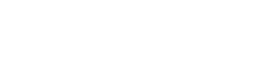

材料科学与工程学院组织机构及平台建设

学院坚持“四个面向”,坚持“两山”理论和服务“双碳”战略,坚持绿色发展,紧密结合资源综合利用、节能减排、低碳环保、循环经济等国家重大战略需求,深耕矿物材料、陶瓷与耐火材料、矿物复合材料、纳米功能材料、新能源材料、战略性矿产资源综合利用等方向,着力建设地质碳储与资源低碳利用教育部工程研究中心、非金属矿物与固废资源利用北京市重点实验室、河北省资源低碳利用及新材料重点实验室等平台。学院教师秉承“艰苦朴素、求真务实”的校训精神,潜心教书育人,不断提升立德树人水平。为建成赋有地大特色、国内外有卓越影响力的材料学院,为早日实现地球科学领域世界一流大学,成为国际新材料领域人才培养、基础研究、成果转化的高地而努力奋斗。

02

党的全面领导

学院党委全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实新时代党的教育方针政策,坚持立德树人,坚持“三全育人”“五育并举”,将党建与学院事业发展高度融合。对标新时代高校党建“双创”工作要求,强化宗旨意识,着力打造服务型、学习型和创新型党组织,积极发挥学院党员干部的头雁作用,切实发挥党组织的战斗堡垒作用和师生党员的先锋模范作用,深入推进高质量党建引领学院高质量发展。

坚持立德树人,深化改革创新,细化制定学院《“三全育人”综合改革试点实施方案》,协同课堂主渠道与校园文化建设主阵地,坚持“党团班舍”一体化建设,完善制定配套工作制度,强化责任落实,凝聚工作合力,不断健全学院深入推进“三全育人”的工作机制。

学院师生认真观看党的二十大开幕式

学院党委被评为学校先进党组织;廖立兵、白志民、丁浩等同志先后被评为“北地先锋”十佳教育工作者;1个教师党支部和1个学生党支部顺利通过教育部验收成为“全国党建工作样板党支部”;1个学生党支部荣获北京高校红色“1+1”示范活动一等奖,成为我校获此殊荣的第一个党支部。

03

质量保障能力

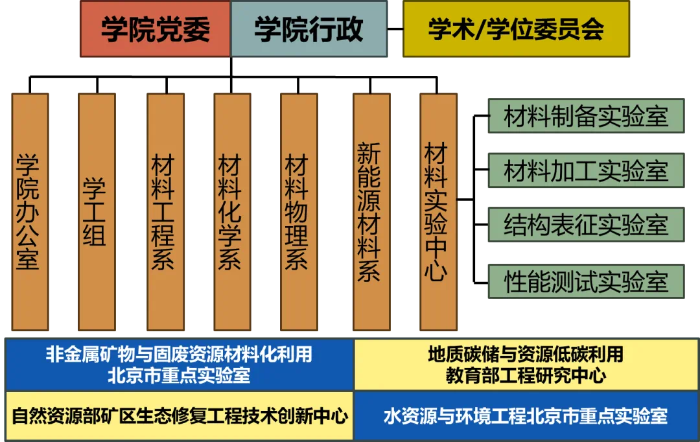

材料科学与工程学院构建了“目标导向、闭环管理、持续改进”的质量保障体系,涵盖教学全过程监控、毕业生跟踪反馈以及社会评价机制。

立足学生发展 健全教学管理闭环

学院以“学生中心、产出导向”为核心,建立覆盖教学全环节的质量管理体系,规范了教学大纲制定、课堂教学实施、实验实践开展、课程考核设计和毕业设计等各环节管理。强化责任落实机制,依托校院两级教学督导检查、领导干部常态化听课、学生评教实时反馈等多维度监控手段,构建“规范-评估-改进”闭环管理体系,形成全员参与、全程覆盖的质量保障网络,切实推动人才培养目标高质量实现。

聚焦培养目标 建立常态追踪机制

学院构建常态化质量跟踪机制,定期分析毕业5年校友发展情况、培养目标达成情况、课程设置与社会需求的匹配度。通过问卷调查、座谈研讨、企业走访等多渠道收集反馈意见,引入用人单位、行业专家参与培养方案修订,为教学改革与人才培养优化提供科学依据,实现教育质量与社会需求的持续适配。

持续改进机制

04

教育教学水平

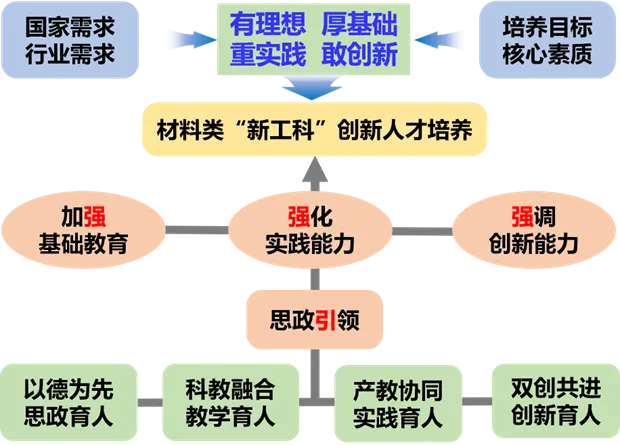

中国地质大学(北京)材料科学与工程学院以服务国家战略需求为核心,构建以思政教育引领,加强基础教育、强化实践能力、强调创新能力的“一引三强”的育人体系,具体成效如下:

德能并重:牢筑师德根基

学校高度重视师德师风建设,在新教师招聘录用、人才引进中进行了严格的思想政治素质考察,建立了严格的考核监督机制。学院高度重视课程思政建设,不断协同推进以德为先的思政育人体系,在2021版培养方案修订过程中,每门课程均明确了课程思政内容。

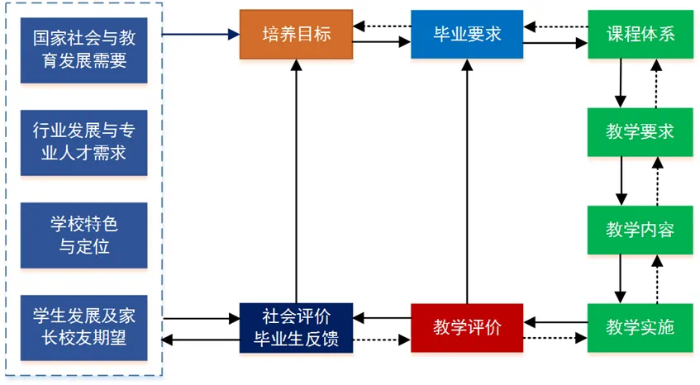

以评促建:巩固本科地位

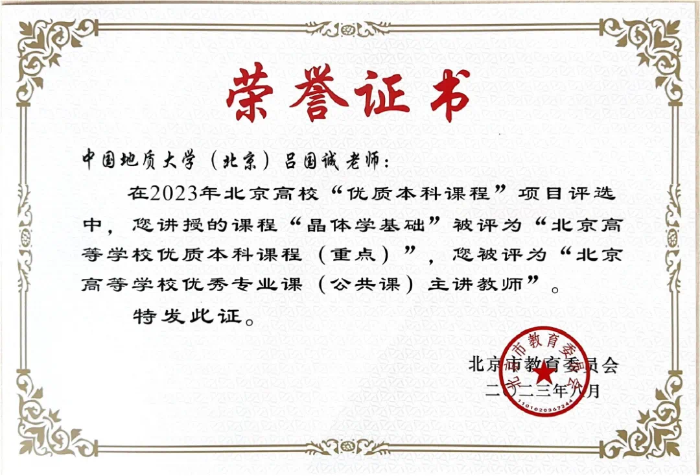

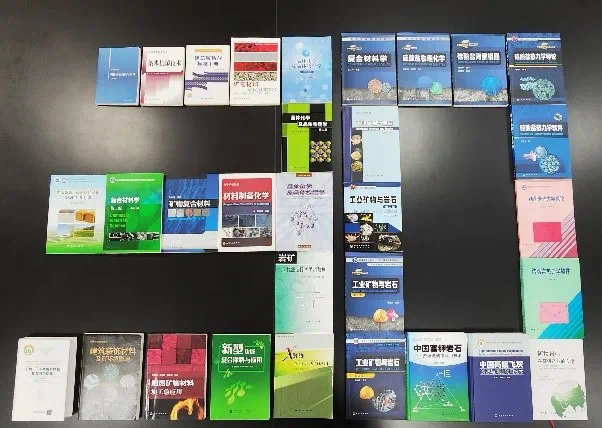

不断继承和发扬重视本科教育教学的优良传统,坚持以本为本,全员参与强化本科教学管理和教风学风建设,学院教学成果显著。学院获国家优秀教学成果二等奖1项,北京市优秀教学成果一、二等奖2项;有4本教材入选北京市精品教材,1门课程入选国家级一流课程,1门课程入选国家级精品课程,1门课程入选北京市精品课程,1门课程被评为北京高等学校优质本科课程(重点);马鸿文、白志民被评为北京市教学名师,廖立兵被评为北京市优秀教师,丁浩被评为北京市师德先进个人,崔莺被评为北京高校优秀教学管理人员;公开出版专著、教材30余部;学院多年被评为学校教学管理先进单位。

学院部分教学获奖证书和出版教材

笃心施教:构建高水平菁优教师团队

学院拥有一支高水平的师资队伍,现任教师100%具有博士学位,2/3以上具有海外留学经历。其中,俄罗斯自然科学院外籍院士1人、俄罗斯工程院外籍院士1人;国家级青年人才2人;教育部新世纪人才3名;中科协青年托举计划人才4人;北京市优秀教师1名,“北京市师德先进个人”1人,北京市教学名师2名,北京市“科技新星”3人。北京市级优秀教学团队1个,全国高校党建工作样板支部2个。

矢志育人:打造全链条高质量学生培养模式

学院党委高度重视学生工作,在“三全五育”工作格局下,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线;引导学生理解和践行社会主义核心价值观,营造良好学风,加强学生的思想政治教育。鼓励学生参加科技创新项目、社会实践和学科竞赛,学院学子在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中荣获全国铜奖一项,累计荣获北京赛区一二三等奖45项;在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛中屡获北京市级金银铜奖23项;自学校首届“摇篮杯”创业大赛开赛以来累计荣获金银铜奖44项,学院多年获评“优秀组织单位”奖。

产教融合:优质人才培养机制卓著

学院教师具有良好的专业素养、工程经验和沟通交流能力,有较高的学术水平和科研能力。专业注重与企业生产单位、科研机构的学术交流与合作,教师能够不断地获取学科的前沿知识,积极参与科研项目及各种学术交流,取得了较好的科研及教学改革成果。承担国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目数百项,材料学科ESI排名全球前1.11‰,与40余家企业深度产学研合作,本科生前往学院成果转化项目企业进行专业实习。

学生在学院成果转化项目所建生产线专业实习

实践育人:为学生就业创业保驾护航

在学院党委领导下,组建就业创业工作领导小组,统筹领导全院就业创业工作,贯彻落实学校有关就业创业工作的部署要求,制定学院就业创业工作计划并组织实施。通过院学工组了解学生就业创业意向,邀请用人单位推荐工作岗位,为学生提供就业创业指导服务。本科生深造率超45%,就业率连续五年达95%,用人单位满意度92%。

学院毕业生在新材料、化工、环保、能源、建材、冶金、国土资源等行业的企业、科研院所、高校、管理机构等单位发挥着重要作用。学院培养的多名本科毕业生获得国家级人才称号,其中,校友周欢萍教授的研究成果入选2019年度中国科学十大进展。

05

教育教学综合改革

材料科学与工程学院发挥材料科学与工程国家级一流专业的优势,围绕“地质资源综合利用与新材料”的专业特色,提出了以思政教育引领,加强基础教育、强化实践能力、强调创新能力的“一引三强”材料类人才培养新模式,实现有理想、厚基础、重实践、敢创新的“新工科”人才培养。

“一引三强”新工科材料类专业人才培养体系

06

学院自评工作开展情况

学院成立由书记、院长担任组长的审核评估工作领导小组,全面统筹领导、组织和推进学院本科教育教学审核评估工作。制定学院迎评工作方案,明确迎评工作的任务目标、日程安排。召开工作部署会和推进会,布置和协调自评报告撰写、教学档案整理等工作,全面检查审核评估工作情况及存在的问题。各系动员全体教师,确保全员参与、全员投入。各系各专业完成各专业自评报告和所有课程、毕业设计(论文)的教学档案规范、支撑材料整理工作。学院汇总相关材料,完成学院自评报告撰写工作。

在学院全体教师大会进行迎评动员和工作部署

整理评估教学档案

校内专家组入院评估,学院围绕本科专业概况、自评自建工作进展、教育教学阶段成果、人才培养与成效、问题及整改措施等方面作了汇报,配合专家组完成走访座谈,课程试卷及毕业设计(论文)调阅工作。根据校内评估专家提出的意见和建议,认真查摆问题,制定整改方案,优化质量保障体系建设,积极持续改进,确保整改取得实效。

返回学校首页

返回学校首页